越後妻有トリエンナーレに行ってきました。

京都からは、車で約6時間半でした。

谷間にある越後妻有地域までは、いくつかの峠を越えて行きます。

山を登り下り、緑のトンネルや遠くに見渡す棚田の景色、

いつもと違う空気のにおい。

長い運転時間も忘れさせてくれる、

その懐かしい日本のふるさとの風景は、ふんわりと

出迎えてくれました。

お天気も快晴、越後妻有に着きました

国内外のたくさんのアーティストの作品を見ることが出来る、

広大な越後妻有を使ったトリエンナーレは、今年で5 回目を迎えました。

私が1番興味深かったのは、この街でずっと昔からここに住む人たちが

これを受け入れ、この美術の祭典を行なっていることでした。

そこに住む人、アーティスト、来場者の関係は

簡単なものではないからです。

住人がこれをどう受け取り、

アーティストがどの様に作品を提案し、創り上げるのか、

来場者は、どのようにこれを楽しむのか、

この大きなプロジェクトは、多方面から見る要素がいっぱいです。

作品は、アートに携わる人はもちろん家族でも

本当に楽しむことができます。

大きな遊園地とは、また違う楽しい空間。

創造と自由と様々な関係が生まれてくる場所でした。

作品も、形体が様々なので

場所によって感じることが全然違います。

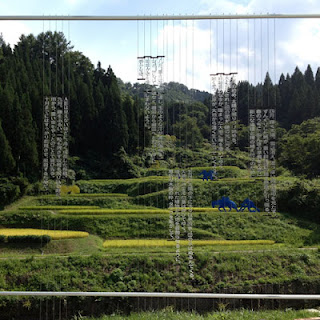

美術館やギャラリーで見るもの、屋外でみるもの、

森の中、田んぼの中、池の中、小さな集落の中。

来場者は、お気に入りを見つけることになります。

クリスチャン・ボルタンスキー

ジャン=リュック・ヴィルムート

イリヤ&エミリヤ・カバコフ

私のお気に入りは、ジェニー・ホルツァーの作品でした。

森の中にある2000年に手がけた作品です。

森に入ると、入っていいのか分からないような山道が現れます。

はじめは、全然気がつかなかったのですが、

道の傍らに落ちている石に

短かな言葉が刻まれていました。

あっ、ここにも、これも、と森を散策しながら作品を

見つけるような展示でした。

ポエティックな短かな言葉は、

森の中にいる私にいつもと違う感覚で

その言葉を読むことを

そして、もうひとつ

「脱皮する家」のプロジェクトは、

見たかったものの一つでした。

ここでは、携わられた方々がいらっしゃって

お話をすることが出来ました。

制作するにあたっての街の人と制作者の関わり方をお聞きすることが

出来ました。

「脱皮する家」の中で耳にする大人や子どもの感想や出てきた言葉。

シンプルな形で、古民家を使った色々な関係を

創っていた「脱皮する家」。

たくさんのものがあるこの時代に、

まず「ひき算」して、そこに「たし算」があった

このプロジェクトは、

本当に楽しかった。

築150年の古民家の壁、柱、床など内装のいたる所を彫刻刀で削った

「脱皮する家」

このトリエンナーレは9月17日(月)で終了します。

お時間のある方は是非、行かれて見てください。